赢回众议院 却让民主党陷入新的窘境(组图)

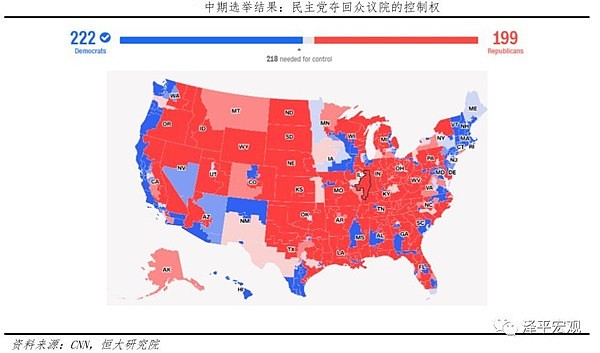

2018年的美国中期选举并未出现类似2016年的戏剧性转折。民主党如愿夺回众议院多数,打破了共和党同时控制总统宝座和两院多数的“一党独大”局面,也夺得了众议院发言人的席位;但民主党无人可用的困局并未得到改善,被认为有望获胜的的奥洛克(Beto O’Rouke)、吉伦(Andrew Gillum)等人未能战胜共和党对手,也未能成为团结全党的新兴领袖。

在共和党方面,近期发生的卡瓦诺(Brett Kavanugh)提名事件使得共和党投票热情高涨,成功阻击了部分媒体预言的“蓝潮”,同时整个党派愈发向特朗普靠拢。有关特朗普及其党羽的负面新闻提高了民主党投票率,却也令其支持者、以及整个共和党踊跃投票。对民主党而言,夺回众议院当然是阶段性成就,其政客在今后两年里能够在“通俄门”、退税记录等问题上攻击特朗普;然而众议院多数仍然难以解决无人可用的难题,民主党仍未推举出一位能够服众的领袖,其2020年总统竞选之路仍然障碍重重。

当地时间2018年11月6日,美国华盛顿,民主党选举之夜集会举行,众议院民主党领袖佩洛西宣布民主党重新夺回对众议院的控制权,告诉支持者将恢复“对特朗普政府的制衡”。

笔者认为,中期选举中展露出的新动向透露出以下几点可能影响2020总统选举的政治趋势。第一,美国选民的意识形态分歧将愈演愈烈,两党的“基本盘”即坚定支持者很难改变立场。第二,民主党急需一位具有动员能力、个人魅力的新领袖,否则奥巴马带来的“年龄断代”问题将持续成为其软肋,其内部的中间派和左派也难以团结。第三,共和党的“特朗普化”更加明显,无论特朗普取得何种政绩,他们的投票立场都难以改变;即使民主党获得众议院,稳健的支持者基本盘使得特朗普很难被弹劾,共和党也将继续阻挠穆勒(Robert Muller)针对特朗普的调查。

三种情况对民主党的2020年选举有利,但三者难度均较大:第一,民主党出现全党一致支持的新领袖。第二,贸易战等政策在今后两年里对美国选民造成长期、结构性的损失。第三(不可能事件),美国竞选体制发生有利于城市选民的根本性改革。特朗普的支持率在中期选举中依然稳健,这可能令他通过总统令推进更多极端政策,尤其是反华政策;在中期选举之后一年里,为了利用共和党同时控制参议院和总统席位的优势,特朗普政府可能将针对中国的敌对政策扩展到更多领域。在美国两党反华情绪强烈的情况下,民共两党的彼此制衡直接影响中美关系的恶化速度和可控性;因此本文主要对民主党在中期选举中表现出的优势劣势,以及2020年竞选前景进行分析。

稳固的基本盘与日益分裂的两党斗争

CNN等美媒对选民的投票后调查透露出几点信息:第一,特朗普以及部分共和党高层的“丑闻”引起了媒体的广泛关注,同时激起了两党选民的政治参与热情。例如共和党提名的大法官人选卡瓦诺,此人受到性骚扰指控和民主党议员的质疑,但也使共和党团结一致;从参议院多数派领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)在中期选举后表示,“卡瓦诺效应”使得共和党守住了关键的红州。MSNBC与7月进行的调查显示,民共两党的预期投票率为78%与68%,而在卡瓦诺事件后两党预期投票率均为80%。共和党支持者萨约克(Cezar Sayoc)在中期选举前两周因为对民主党政客进行炸弹威胁而遭到逮捕,但在两党政治参与热情空前高涨的前提下,该事件似乎并未产生明显的政治影响。美国媒体之所以会预期“蓝潮”,很大程度上是基于近期一系列对共和党不利的热点事件;然而投票结果证明,民主党并未在政治参与度上取得大幅优势。

第二,两党支持者基本定型,两群体的政治观点、意识形态存在不可愈合的明显分歧,负面新闻对美国选民的影响日趋减少。由于特朗普在女性话题上屡屡制造负面新闻,美国女性选民中将近66%支持民主党;这一数字在选举前后调查中相对稳定,而卡瓦诺的性骚扰指控并未对其造成显著影响。此外45岁以下的年轻人,包括特朗普时代获得投票资格的新选民多数支持民主党,受到移民政策威胁的少数族裔也以民主党居多。与此同时,美国白人男性、老年人则更多支持共和党。

两党的支持者群体缺乏交集和沟通,以年龄分层为例,特朗普的崛起使得许多家庭内部出现政治分歧,父子两代支持不同党派。更显著的事例是城乡分歧,从2016与2018年的选情地图可以看到美国国土“全线飘红”,而在红州里大多又出现红色农村包围蓝色城市的情况。由于城乡群体信息渠道不同,政策关注点不同,两党支持者的立场很难因为具体政策和新闻而转变。需要指出的是,虽然各群体的党派偏好有别,但美国社会普遍认为两党各有专长。在不分党派的政治调查中,共和党通常能在安全领域取得十数个百分点的优势,而民主党一般具有内政优势。这也是共和党在本次选举宣传中打移民牌的原因。

第三,随着特朗普频繁制造争议话题,政治生活融入美国社会方方面面,传统上至关重要的“中间选民”开始淡化,两党转而强调党员投票率和政治参与度。在2016年总统选举之后,更多民主党人开始自发进行政治动员,特朗普则维持着稳定的支持者圈子。随着移民身份、税改和医改等社会话题受到广泛关注,更多的美国人“政治出柜”明确支持其中一党。

政治学家普遍认为美国存在自由意志主义者(libertarian)这一中间派群体,其社会立场偏民主党,经济立场偏共和党,即“小政府和自由市场+社会平等和福利”。然而该意识形态的诉求本身就自相矛盾;随着特朗普时期种族主义、移民等问题矛盾激化,该群体的许多成员开始表露出或左或右的倾向。在最近的总统选举中,部分摇摆州开始稳定地导向一党,例如佛罗里达两次都是共和党胜出。这种趋势值得继续关注,而且有可能导致美国政治版图的巨大变化。

第四,虽然民主党在民意调查中占据上风,民意优势却往往不能转化为竞选优势,这与美国的选举安排和各选民群体的自身性质有关。除了广为人知的选举人制度和“赢家通吃”规则外,其他规则也可能阻碍部分群体投票。例如选举往往发生在工作日,靠零工维生的城市低收入群体往往因此放弃投票。由于美国不同州采取不同版本的选票,电子投票机器也可能制造投票困难,而且往往成为“选票舞弊”争议的焦点。就群体自身而言,共和党支持者以乡村居多,对持枪权和基督教伦理格外重视,仅仅这两条就可能令大量红区选民无条件支持任何共和党提名。共和党选民高度依赖福克斯新闻网(Fox News)的信息渠道,而民主党则缺乏强有力的动员机器。总体而言,民主党缺乏强力领袖和统一政治主张,下面一节将对此进行阐述。

民主党内部的断层困境

本次选举中,民主党涌现出一系列“破纪录”少数群体政客,如首位原住民女性议员、首位穆斯林女性议员、首位(公开的)同性恋州长等;在进步主义者看来,这些无疑是本次选举的突破。与此同时,29岁的拉美裔政客奥卡西奥-科泰兹(Alexandria Ocasio-Cortez)成功进入众议院,成为最年轻的女性议员,这将激励美国年轻人踊跃投票。问题是这些政客对于民主党整体选民而言未必具有吸引力,而且政治经验大多不充分,难以胜任在摇摆州逆转局面的大将之职。

民主党政客中部分人选举表现优异,例如佛罗里达州的非洲裔竞选人安德鲁·吉伦只以极微弱优势输给对手德桑克蒂斯(49:50);此外民主党也确实在部分选区,如衣阿华州取得突破。但纵观民主党此次选举,并没有“标志性胜利”和“新领袖”同时出现的事例。许多民主党竞选人,如奥洛克、吉伦和艾布拉姆斯(Stacey Abrams)均“惜败”给对手,这种表现很难成为整个党派的领袖;与许多乐观主义者的预测相反,美国选民并没有出现“蓝潮”,反而在佛罗里达等摇摆州形成了强有力的共和党选民群体。

与此同时,虽然资深政客佩洛西(Nancy Pelosi)成为众议院发言人,并可能对特朗普的政策制造阻碍,但佩洛西年逾七旬,立场圆滑,和2016年的希拉里·克林顿一样缺乏朝气,难以成为台面上的领袖。在过去的两年里,共和党的参议院领袖麦康奈尔和政治明星特朗普形成了前台后台的良性搭配;而民主党的政治立场和党内纪律都相对松散,难以进行此类协作,例如2016年桑德斯和希拉里就未能形成组合。奥洛克等人不但未能成为政治新星,在2020年也面临与佩洛西的协调问题。

佩洛西

奥巴马带来的“断层”问题仍然困扰着民主党。在2008年,奥巴马凭借年轻选民的踊跃支持战胜党内对手希拉里·克林顿,进而在总统选举中获胜,成为美国的政治明星。1961年出生的奥巴马和1947年出生的希拉里有着十余年的年代差距,因而产生了几个长久问题:

第一,奥巴马具有非洲裔、高学历群体、移民后裔等背景,激发了少数族裔的强烈认同感,但也使得民主党在身份政治(identity politics)的道路上一去不复返。在种族多元化的美国社会,身份政治是必然和必要的政治议题;然而在中产阶级经济恶化、自媒体高度发达这两大背景下,这种政治运动造成右翼群体强烈反弹,使得共和党愈发团结。应该看到,随着特朗普推行更加严苛的移民政策,“另类右翼”在特朗普时期日益猖獗,身份牌对民主党团结少数族裔、提高投票率有利;然而奥巴马时期(2008-2016)的身份政治运动本身也造就了“另类右翼”的盛行,甚至间接推动了特朗普当选。

第二,奥巴马的个人魅力和高学历使得年轻人、尤其是大学生踊跃参与政治。表面看来,年轻人以民主党居多,年轻人的参与对该党竞选有利;然而在实际选举中,这种政治热情可能造成稳健的“温和派”老牌政客失去支持。从美国的选区地图可以看到,民主党支持者大多聚集在城市区域,城市选民相互影响之下也可能形成积极投票的支持者群体,然而城市选民在美国选举中普遍缺乏话语权(under-represented)。在党内选举中,年轻人希望支持新锐政客,但这些人缺乏经验、立场激进,难以得到选民的广泛信任。在总统选举的实际考虑下,民主党高层可能推举更加稳健的政客领导全党,例如希拉里·克林顿、佩洛西等,但这些人可能造成年轻选民不参与投票。

第三,美国两党的经济政策均偏向自由市场,整个国家有着根深蒂固的反共、反社会主义情结。在温和派不受信任的情况下,共和党可以推出一位极右翼团结全党,而民主党候选人稍微偏左都可能造成党内分裂,更无法选出一位具有标志性左翼立场的领袖人物。奥巴马于美国次贷危机爆发之际当选,其竞选口号强调“改变”,初期政策也具有反华尔街的左翼色彩,立即被共和党人称为“社会主义者”。在2010与2014两届中期选举中,多名民主党政客有意与奥巴马拉开距离,成为民主党内部分裂的关键事件。在2016年党内初选中,桑德斯提出类似社会民主主义的政策,强调福利、劳工保护和政府开支,立即招致了来自各方面的反对;除了自由市场的支持者外,美国也不具备实施社会民主主义政策的财政条件。与此同时,特朗普在当选以来屡次将“社会主义威胁”当做团结其支持者的政治动员工具,每次民主党方面涌现新的奥巴马、桑德斯,特朗普的支持者都会更加团结,大企业也会倒向特朗普。这种局面下,民主党内具备鲜明个人色彩的政客大多成为反共意识形态的受害者。

第四,个人原因造成民主党未能弥合断层。参议院的领袖舒莫(Chuck Schumer)和沃伦(Elizabeth Warren)都难堪大任,无法制止麦康奈尔的政治手腕,对2016年强推希拉里、疏远桑德斯也有责任。拜登(Joe Biden)具有丰富政治经验,也受到党内广泛支持,原本能够成为资深政客和新锐政客之间的关键协调人物;由于个人原因,拜登没有参加2016年总统选举,也失去了统合民主党的机会。而希拉里选择了技术官僚凯恩(Tim Kaine)为搭档,并没有试图争取桑德斯支持者,导致2016年民主党投票率较低,部分年轻人直接放弃投票。桑德斯本人长期作为独立参选人游离于民主党政客圈子之外;在中期选举之前,他更多对奥卡西奥等年轻政客表示支持,而这些人与他一样具有观点激进、缺乏经验的缺点。虽然他在民主党年轻选民中拥有巨大号召力,却难以弥合民主党的分裂局面。

案例研究:民主党谁可出战?

民主党方面的问题可被称为“群蛇无首”、“蜀中无大将”。按照笔者所见一位民主党活动家的说法,该党内可能有上千政客有意竞选总统,其中包括意欲卷土重来的希拉里·克林顿,但目前还没有出现能够与特朗普分庭抗礼的政治活动家。民主党可能需要找到一个类似特朗普和麦康奈尔的“新老”组合,并在桑德斯等人的左翼立场和希拉里、佩洛西等人的实用主义“温和”立场之间寻找共识。国内专家对于拜登、沃伦、佩洛西等老政客已有深入介绍,笔者将在本章里分析几位相对年轻、可能在2020年参与竞选总统(或竞选副总统)的政客,阐述民主党新政客的问题。

举例而言,红州德克萨斯的众议员贝托·奥洛克对财力雄厚、经验丰富的科鲁兹形成了相当挑战(48:51小负),被认为是民主党内有可能参与2020总统竞选的人物之一。奥洛克具备几个特点:第一,此人出生于1972年(46岁),2012年成为众议员,具有从政议政的资历,但又足够年轻,能够与年轻选民交流。第二,此人具有出色的公众演说能力,在与科鲁兹的公开辩论中争取到观众支持,并且擅长与选民互动。第三,奥洛克在中期选举中采取了草根战术,不依赖政治行动委员会(PAC)进行筹款,而通过小额捐赠筹集资金。第四,奥洛克在经济上立场持中,属于民主党内的实用主义派,与共和党保持良性合作(但同样被科鲁兹称为社会主义者)。这些特征令人将其与2008年的奥巴马进行类比,也基本符合民主党支持者的期望。目前的问题是他未能上演奇迹,因此错过了成为民主党新领袖的机会。

另一方面,纽约参议员克尔斯滕·吉利布兰德(Kirsten Gillibrand,另有中文名“陆天娜”)可以被视为2018年胜利者的代表,也是同时具备从政经验和公众知名度的民主党年轻政客之一。吉利布兰德现年51岁,相比起此前籍籍无名的奥洛克可谓经历丰富:她是希拉里·克林顿上任国务卿后填补空缺的纽约参议员,在社会议题上积极发声,并且与2014年入选时代杂志“100位最具影响力人物”。在特朗普身陷多起性丑闻、“Me Too”运动席卷各地的近两年,吉利布兰德成为抨击特朗普的领军人物之一。

但除了女权主义外,此人在控枪、知识产权、人权(巴以问题)等方面表现同样积极,被美国媒体视作立场灵活、主要关注民意热点(poll-driven issue)的“标准政客”。她曾于纽约州的右翼农村选区担任众议员,其间持保守主义政治立场,但在当选参议员后大幅左倾,并成为社会议题上的先锋人物。吉利布兰德被认为是2020年可能参选的政客之一,其选举模式与草根英雄奥洛克明显不同,但同样获得了较高的公众关注。

与以上两人类似,许多民主党政客都试图在2020年一试身手。但是这些人大多缺乏党内声望,因此首先需要彼此竞争。对于这些政客而言,理想情况将是获得一位党内资深政客(桑德斯以外)的公开支持。民主党政客最有可能在经济政策上与对手进行妥协,而在社会话题上提倡宽容平等,避免在外交问题上过多表态,采取一种避重就轻的政治立场。无论是技术官僚还是民间活动家,这些民主党政客都缺乏在政治经济话题上的领导经验,因此政治表态有限。一旦在两党政策辩论中被迫直面这类话题,他们可能有意想不到的失分表现,这也使得他们的2020竞选之路充满悬念。

此外还有一位并未参与中期选举、但曾经为民主党制造“奇迹”的非著名政客,同样可作为民主党政客的代表列入比较。蒙大拿州长布洛克(Steve Bullock)在一个传统偏红的农业州连续两次胜选州长,被认为是一位具有丰富实战经验的民主党人。布洛克是少数真正做到“深入敌后”、“深入农村”、赢得郊区和农村选民支持的民主党政客之一,也是一位能够切实提出有效产业政策的政客。在2012年,他通过一系列扶持当地就业和产业的立法和财政主张当选州长;此后他在社会问题(如叙利亚难民、移民)上展示左派立场,但同时强调保障当地就业。他在2016年民主党大败时呼吁更多民主党人离开两岸大城市,并于本次中期选举中前往衣阿华等州为本党同志助阵。虽然被本党认为是一位“模范政客”,布洛克却很难获得2020年的总统提名,因为他知名度有限(曝光度低),又身为白人男性,无法获得民主党票仓的支持。此例也可展示实干派政客在美国选举中的困境,即使拥有才能,不具有知名度的地方领导也难以登上全国舞台。

结尾

总体而言,民主党成功夺回众议院后,特朗普面临两院分歧形成的跛脚鸭(Lame duck)局面。然而由于民主党方面缺乏与特朗普竞争的领军人物,特朗普的政策仍然可能极端化、其影响可能长期化。由于两院职能分工的区别,民主党控制众议院后,特朗普政府提出新法案的能力会受到限制。尽管如此,特朗普仍然可以通过总统令贯彻其政治主张,而且美国政治体制的特点决定了总统(公众人物)可以主导新议题;因此特朗普很可能继续激进的国内外政策。

民主党采取的政策可能包括:保护穆勒的“通俄门”调查,同时利用传唤权(subpoena)在特朗普退税记录等问题上做文章;利用众议院多数在国内外问题,如贸易谈判上与共和党谈判;推动有利于民主党的立法草案等。然而在共和党掌控参议院,特朗普支持率相对稳定这两个前提下,民主党难以使用政府停摆和弹劾这两个“杀手锏”。在无法弹劾特朗普的情况下,对特朗普的调查很可能影响有限,而且共和党仍然具有阻挠穆勒进行调查的手段。中期选举后,佩洛西已经表示将在药品、监狱改革、劳工等问题上与共和党合作,这可能意味着民主党目前难以对特朗普进行牵制,不能也不愿阻碍特朗普的贸易战。

2020年将是民主党真正面临“大考”的时刻,届时共和党将有更多参议院席位到期,民主党也将有机会继续竞争总统。但就像2010年之后的奥巴马,特朗普可能在跛脚鸭局面下继续执政六年。民主党将长期受困于年龄断层造成的党内分裂;即使特朗普在2020年失利,一个新的民粹领袖也将继续涌现,并继承他的政治立场。

更多中国学者应该认识到,美国的敌对对华政策不只是霸主和挑战者的结构性矛盾,也是美国国内政治斗争的必然结果,是美国民粹主义多个极端议题当中的一个,与中国的意愿无关。虽然两院分裂的格局削弱了特朗普政府的行动力,在国内分歧难以解决、移民和税改等政策难以推进、自身面临弹劾风险的情况下,美国领导人仍将挑起国际斗争以转移视线。随着现实主义者逐渐被民粹取代,卢比奥(Marco Rubio)、桑德斯等政客也可能从两翼对中国展开抨击,而合作的声音会势单力孤。

对于中国而言,首先需要警惕2019年潜在的军事冲突,随着美国经济风险显露,美国有可能在其他领域开辟战场。其次,我们需要坚持在国内提高人民生活水平、国际促进多边合作的政策,填补特朗普单边主义带来的话语权空缺,给美国的全球主义者、以及世界各国提供一种不同于美国的发展和共荣模式。

专题:2018美国中期选举进入专题 >>

美国中期选举后 特朗普的危机才真正开始(图)

美国中期选举:女性崛起、两党纷争与中国难题(组图)

难民、吧女、原住民 认识改变美国政治版图的女性人物(组图)

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64