日据时代,港人有怎样的家国情怀?(组图)

1935年冬天,香港街头早已凉意阵阵,各大电影院里却人头攒动,热闹非常。市民们都是冲着一部叫《火烧阿房宫》的历史电影来的。

故事其实人人都熟悉,讲的是燕太子丹被秦王囚禁多年,最后逃出生天请荆轲出山复仇,最终功败垂成的老典故。吸引大家顶着寒意前来的,是电影海报上的一句话:“唯爱国才能救国,不抵抗必致灭亡。”

导演邵醉翁特意在海报上安排的这句话,既是说给燕太子听的,也是说给四万万中国同胞听的。而第一批受他感召的中华儿女,正是前来观影的香港华人。

01

邵醉翁此生最大的误判,是说他的六弟邵逸夫没有电影天分。但除此以外,这位开创了“稗史片”类型的大导演,一生几乎没有走错过路。1932年把在上海如日中天的天一影片公司主创拉到香港,另起“天一港厂”,是他人生中最重要的一步。

邵醉翁与天一电影公司,图片来源:Wikimedia

邵醉翁敏锐地意识到,日本已经在东北摩拳擦掌多年,狼子野心昭然若揭,随着中日摩擦不断升级,战争迟早会到来。而南京国民政府却不想激怒日本人,一再掩盖事实,限制内地文艺作品和新闻媒体对战争前景的渲染。

想让电影承担起爱国疾呼的重担,留在上海已经不再合适,转战香港才是出路。

此时的香港,仍在港英政府统治下,而英国人对中日日渐升级的摩擦却相当矛盾。英国不希望日本注意到东南亚,而是希望它北上对付苏联,因此很少出面干涉日本的在华行径;但同时,英国又不愿日本独吞中国资源,更希望南京政府能拖住日本的脚步,为可能到来的欧洲战争争取时间。

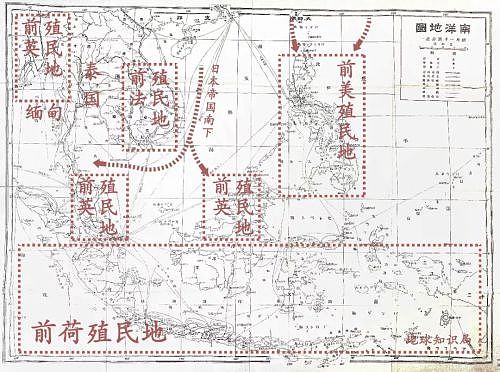

当时的东南亚主要还是欧洲列强的殖民地

不过英国人想得未免太好

这样的矛盾心理,让港英政府并未对香港境内的各种立场斗争采取行动,甚至更偏向与香港联系密切的中国内地。而这正是香港华人为祖国摇旗呐喊的最佳时机。像《火烧阿房宫》这样暗示战争即将到来,呼吁民众奋起反抗的文艺作品,相当常见。

1937年,中日矛盾公开化,战争正式爆发,邵醉翁们的担忧不幸成真,地位特殊的香港,也瞬间成为了内地最为仰赖的南方港口。

卢沟桥事变仅一个月后,广九铁路和粤汉铁路就实现了接轨,此后英华货物联运合约生效,节点上的香港,成为了中国接收外界援助的大枢纽。在天津、上海相继沦陷后,香港更是成为了外援进入中国的唯一通道。

由于从香港进入内地的军火太多(巅峰时超过了天津、上海、广州的总和),日方对此极为不满,多次照会英国不应过分偏袒中国。日本外相更是不客气地发函说:“一段时间以来,香港成为了蒋介石政府当然的军火供给地,希望英方多加注意。”

在日本软硬兼施的要求下,港英政府开始对出口至中国内地的货物进行限制,严禁空中运输,在铁路、公路和船运方面,则通过拉长海关审核时间、课以高关税、限制特种货物进出等方式,减少对中国的协助。

但港英政府还是没有完全断绝香港对内地的交通运输,对军火也往往采取睁一只眼闭一只眼的态度,对日本方面的照会也以敷衍为主。往返于内地与香港之间的车船仍然络绎不绝。在不经意间,这种态度刺激了香港的地方经济。

1937年,香港进出口总额比1936年增加35%,被《星岛日报》评价为一扫30年代中期以来的大萧条,贸易额更胜从前的“黄金时代”。第二年,自1月至10月广州沦陷,香港向内地转运的物资达10万多吨,多是抗战急需的军火、药品等。

若非香港开足马力搞物流,抗战前期的局势想必还会更艰苦些。

02

邵醉翁并不是唯一一个转进香港的内地企业家,在中日关系逐渐恶化的1934年~1937年间,大量内地企业纷纷来到香港,仅上海一地搬迁到香港的200人以上大企业就有20家以上,连几家国立银行也都抢着在香港开设分行,内地资金源源不断地流入香港。

据统计,中国内地因抗日战争而逃难到香港的人群中,拥有财产100万元以上者计有500多人,拥有1000万元以上者30人,拥有亿元以上者3人,均为内地知名的企业家。

这当然是富人们为保全身家性命而做出的无奈选择,但身家并非他们唯一关心的东西。巨量的财富与其留在天津、上海、苏州最终为日本服务,还不如转移到以“自由港”著称的香港,继续生产国内所需物资,以更隐秘的方式流回祖国。

1939年,香港制造业企业由400家暴增到1700家,出口向内地的贸易额每年涨幅千万元左右。这正是逃亡香港的内地企业家们在用自己最擅长的方式支持祖国。而他们的财富,也在经由更安全的管道,汇入国库。

1937年9月,国民政府发行“救国公债”,呼吁全体国民积极募捐。公债在香港并未设立办事处,结果香港华人自行组建了一个“救国公债劝募委员会香港分会”,积极推发国债。

严格来说,这个劝募组织是山寨的,但担任委员会主任的,是脚跨政商两界,在香港一言九鼎的华人大佬周寿臣。有他的背书,委员会立刻在香港具有了合法性,发行不到半年,就募集了535万元,其中还有220多万是捐款,没有兑换国债。终整个抗战时期,救国公债在香港共发行864万元,购买和捐助者,大多是华人富商。

图片来源:Wikimedia

商业巨子们出钱出力,民间的升斗小民也在积极募捐。民间募捐虽然数额不大,但参与者众,具有巨大的社会效应。

1938年7月7日,为纪念七七事变一周年,香港各界举行献金活动,全港酒楼茶馆电影院捐赠一天的营业额,小商贩也自发参与其中。香港戏楼更是发起了“香港各界红伶红星献金筹款游艺大会”,发售500元和100元两种荣誉门票,收入全部用于捐赠。荣誉券比平日票价翻了几倍,却提前一周便被抢购一空。

一个月后,八一三纪念日前夕,香港又举行了一日义卖义演的活动,募集资金上百万。参与者不仅有粤剧传奇名角马师曾这样的社会名流,也有在塘西歌女这样的无名之辈。

这样的资金规模是什么概念呢?

1938年香港的一场宴会筹集了4000多元,足够买一辆装满药品的救护车。以百万计的资金,对前线的作用不言自明。

03

就在社会各界为抗日军队募捐的同时,太古轮船旗下的货轮“新疆号”上发生了一起骚动。

太古轮船是太古洋行名下的海运公司。这家洋行由英国人小约翰在上海创立。据说小约翰在光绪年某年春节泛舟江南水乡时,无意见到家家户户门上贴着“大吉”两字,认定此为美好的字眼,决心用作公司中文名,无奈中文水平不高,把大吉写成了太古。央行的名字便这么定了下来。

以上只可作为笑谈,但也可见太古本是深植于中国市场的洋行集团。创始人小约翰在中国做的第一个产业,就是航运业。对于在英国亲身经历了第一次工业革命的小约翰来说,偌大的大清国土地上没有货轮,实在是令人费解,却也是机会。

SS Shuntien in Hong Kong in 1934. 图片来源:Wiki@RobJ, WikiSwire

就是从这时开始,太古走上了国际航运巨头的轨迹,并进而进军了包括纺织、地产、农业、食品加工等各种行业,成为了一家航空母舰级别的集团。

不过退回抗战初年,太古还没有那么强的跨界实力,它的主营业务仍然是外贸运输。同样为了规避内地的战争风险,太古轮船把调度中心也转移到了香港。而在这附近最赚钱的海上运输货品,非蔗糖莫属。

经过西班牙人、荷兰人和英国人的相继开发,肥沃的爪哇和菲律宾已经是成熟的甘蔗产地。甘蔗的主要用途就是制糖,这是一种在高纬度寒冷地带极受欢迎的货物,不仅因为高纬度地带不产甘蔗,更因为甜蜜的砂糖能为寒冷之地的人们带来能量和暖意。

比如日本列岛就没有甘蔗产能,蔗糖长期只能进口。虽然霸占台湾多少缓解了对糖的需求,但由于当时的日本在民用工业机械方面缺乏经验,台湾的糖产量始终不景气,日本仍然需要进口糖。太古轮船则把握了这个需求,负责连接南洋国家和急需蔗糖的日本。

“新疆号”货轮平时的任务,就是跑这趟线。

船上一共有80名船员,清一色都是香港华人。他们闹事的原因,是认为作为中国人,他们不应该从事向日本供应物资的工作。在与东家太古轮船争论未果后,船员们全部愤而离船,甚至没有向太古轮船讨要薪水。

这不是唯一一批出于爱国立场而罢工的香港职工。七七事变之后半年内,香港码头工人组织了4次罢工,拒绝服务和日本相关的商船,全部取得了成功。而受雇于日本轮船的华人船员共计3500人,全部离船回国。

还有大批香港产业工人也参与进来,以拒绝生产日本所需物资的方式御敌于无形。

满载蔗糖的“新疆号”最终没有抵达日本,而太古洋行此后也受到战争影响,没能与日本维持生意往来。1941年年底,日寇对香港不宣而战,击沉了太古的多艘船只,剩余船只逃亡澳大利亚避难,太古在中国的网点,只有陪都重庆一处还能运转。

战后,太古董事会认为中国局势不明,继续搞海运难以维持增长,而方兴未艾的空运将是未来的新方向。于是他们放弃了建设新船坞的计划,用这笔钱注资了一家新成立两年的航空公司,并在后来成为了它的最大股东。

这家航空公司名叫国泰。

04

2019年8月16日,国泰航空接受了两名高管的请辞,其中一人就是执掌了国泰两年多的外籍首席执行官(行政总裁)何杲(Rupert Hogg)。

在公开声明中,国泰方面表示,何杲的企业转型策略为国泰航空建立了稳健的平台。然而,最近所发生的事件令国泰航空对飞行安全和保安的承诺受到质疑,亦使其声誉和品牌受压,只能遗憾地另选领导人带领公司继续前进。

这份声明很实诚,若非出现像这段时间这么密集而猛烈的负面舆论,国泰航空很少更换总裁级别的高管。尤其是像何杲这样受过正统欧洲教育,早在1986年就加入太古集团,在激烈的办公室政治中摸爬滚打数十年的高管,一直以来都是集团宝贵的资产。

而在国泰航空的首席执行官职务上用何杲这样的白人高管,也一直是太古集团的传统。

只有两个华人打破过这个惯例,一个是国泰21世纪初的传奇总裁陈南禄,另一个则是何杲的前任朱国梁。

在陈南禄任内,国泰完成了一个持续了20年的夙愿:全资控制港龙航空。这家由落寞船王包玉刚等人创办,立志挑战国泰地位的公司,从诞生之初就被国泰压制,如今终于彻底沦为了国泰的支线业务。而陈总裁的另一项功绩,则是与内地的航空龙头国航完成互持股份,帮助国泰和母公司太古在内地获得了一个桥头堡。

图片来源:flickr

朱国梁的政绩就没有前辈这么光鲜了。在他的任期内,国泰以每年1~2位的名次从世界最佳航空公司排名上往下掉。2017年他卸任总裁时,国泰已经从第1掉到了第5,还不知为什么和发明了《苹果日报》著名外号“烂苹果”一词的东方报业结下了梁子,在其旗下的媒体负面新闻缠身。

但这两人倒是有一个共同点——他们都毕业于香港大学。

只是不知道这两位高管是否了解1937年在港大发生的一件大事。那年9月20日,港大校园内熙熙攘攘,来自港大、英皇、汉中、女保罗、华侨等20多所香港名校的学生代表云集此地,商议建立全港学生运动团体的事宜。

这是香港历史上破天荒的大事。

1937年之前,港英政府虽然对援华物资和工人运动放任自流,却严格限制学生采取任何行动。十人以上的学生集会便会被认为非法,在学报和公告栏上发表的文章一旦有涉及结社、运动等的话语,便会被调查。

被港英政府压制的学生无法采取任何行动声援内地,只能埋头读书,被广东的进步学生蔑称为“番薯仔”,讽刺他们是只会读洋人书的“番书仔”。

但卢沟桥事变之后,日本的战争计划已经世人皆知,港英政府已然没有必要压制学生舆论以免激怒日本了。香港学生这才得到了机会组建属于自己的爱国团体,利用学生身份进行宣传和募捐,为抗日救亡早做准备。

在港大举办的筹备会上,学生们为自己的组织定名“香港学生赈济会”,简称“学赈会”。

05

1939年5月,英国学生代表白纳德·弗瑞德来到了香港。他的身上,带着两份来自世界青年学生联合会的两份公开声明,标题分别是《援助中国学生斗争告全世界学生宣言》和《世界学生大会援助中国学生斗争决议》。

白纳德本打算继续北上武汉,把这两份得到世界各国学生支持的声名转交到位于武汉的中国学联手中。但由于此时广州已经沦陷,白纳德无法进入内地,只得在香港逗留。负责接待他的,正是香港学赈会。

图片来源:lib.hku

此时的学赈会已经在香港活动了两年,期间经历了不少挫折,但仍在维持运转,并取得了不少成果。这两份声明,也是在学赈会主席李政耀在美国慷慨陈词后争取来的。

为给抗战军队提供补给,学赈会号召全港学生省吃俭用,将少吃一顿饭的钱筹集起来,汇入内地账户。他们还上街售卖自制的纪念小花,价格不定,全凭市民的爱心,收入当众开罐清点,全部送入内地。不仅是华人市民,连港英官员也都乐于高价捐一朵小花,在街头上体现自己对中国抗战的同情心。

短短两年间,学赈会筹集了2万多港元的资金,全部用于改善前线战士的生活。

学生经济水平毕竟有限,筹集的钱款与成人基金会相比不值一提。但他们的价值并不局限在筹款一处,学生不遗余力的宣传活动对调动香港社会爱国热情的作用,显然是更软性,也更具价值的。他们在这方面做得尤其好。

学赈会成员中有大量擅长文艺的骨干人手,在文艺界也有一些资源。这些人能够说服香港文艺明星参与义演,自己也在其中扮演角色或是慷慨献唱。前面提到过的粤剧大师马师曾也曾接受学生的邀请加入其中。义演既能筹钱,又能成为宣传工具,往往让前来观摩的市民群情激愤。

在义演之后,吸引到了关注度的香港学生又能进一步开展爱国读书会、抗日歌咏会等活动,激起全港年轻人同仇敌忾的义气。

不过白纳德带来的两封信,已经是学生们能争取到的最后成就了。此后的香港形式急转直下,抗日救亡运动的宣传变得越来越艰难。

同样感受到港英政府压力的,还有位于香港的报章杂志。

1939年8月,港英政府华民政务司署成立了一个新的部门,名为“华文报纸检查处”。这个机关的唯一任务,就是检查所有华文报纸的宣传口径。所有官员认为不宜发表的激进抗日言论,会被用红笔圈起来,报社则必须把这些字用“×”号或者“□”的铅字代替。市民能拿到的报纸上,经常是这样“漏洞百出”的版面。

一些更激进的刊物,如我党秘密主办的《华商报》、历史悠久的《大公报》、茅盾等主编的《大众生活》、本土左翼报纸《星岛日报》等,还常被删得头版无内容可登,只能留一个标题和大幅的空白版面,时人称为“开天窗”。

但那时的香港媒体人仍然坚持笔耕,即使劳动成果被开了天窗,也依然要奋斗在宣传的第一线。

他们也许还没有意识到,随着日寇铁蹄的靠近,很快连这样的工作环境也要保不住了。

06

香港本没有新闻审查制度,这项自由过去始终被囊括在香港的“自由港”身份之内。1936年,时任代理港督史美也只是向华文报纸提了一个基本的要求:禁用扰乱大英帝国之事、影响英国对中国其他友邦之友谊的语句。

这位史美在香港抗战史上是举足轻重的人物。和作为流官的港督不同,他在1936年到1941年之间常任香港辅政司,是港英政府的二把手,在港督调任时则为代理港督。

长期在香港工作的经验让史美有机会详细分析中日关系。他清楚地意识到,英国政府希望日本北上攻击苏联的计划只是一厢情愿,东南亚的橡胶、蔗糖、港口才是日本想要的资源。况且从进攻难度上来说,进攻鞭长莫及的大英帝国殖民地也显然比北上征讨以逸待劳的苏联容易得多。

作为东亚大陆与东南亚之间跳板的香港,早晚会遭到日本的攻击。

因此史美顶住上峰压力,主动会见孔祥熙等民国领导人,整顿港岛防务。香港在抗战前期宽松的舆论氛围,很大程度上就得益于他的斡旋。

但随着内地沿海城市纷纷沦为日占区,英国政府对日本的恐惧与日俱增,唯恐港岛爱国之声激怒日本。“华文报纸检查处”的成立,和对中国军火禁运的政策,几乎是前后脚落实的。

两年后的1941年,不出史美所料,香港保卫战爆发。战役期间香港爱国记者聚集在香港大酒店,交换信息,立即撰文下厂印刷。《大公报》记者徐铸成在日记里写道:“炮火越轰得厉害,有几个同业就越是意外的高兴。他们愿意在炮火下转来转去,却不愿生活过的死一般平静。”

然而记者毕竟不是战士,只有4个营的驻港英军未能挡住气势汹汹的日军38师团,18天后港岛便告陷落。

在日本人的审查之下,华文报纸的发行就不是开天窗这么简单了。

抗日先锋《大公报》当时就被停刊,在最后一篇社论中,他们留下了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的豪言。《光明报》、《华商报》、《立报》等报纸试图兵合一处发行《联合报》,却因日军从中作梗未能实现。

清理了这些反日报纸,日本开始扶持亲日的宣传机器,其中最被港日当局器重的,就是一直以来由其主办的《香港日报》和《香港东洋经济新报》。同时,其他立场不那么激进的华文报纸也得以复刊,但立场必须亲日或至少中立。

《香港日報》日文版 1944年12月25日 图片来源:Wiki@Chungpui

在严格的审查干预下,许多报纸不得不低头,但也有人采取了曲线抵抗的方式,比如胡文虎的《星岛日报》在复刊后迅速更名《香岛日报》,直到日本投降时才改回来。

然而香港市民对这样的新闻格局并不买账,《香港日报》虽是当时全市唯一的中英日三文报纸,销量却远不及暗中反日的《华侨日报》。港日总督部多次以“节约纸张”为由要求本土报纸合并,但即使弹压了新闻人的抵制强行合并,剩下的本土报纸销量还是高于亲日报纸。

香港市民早已用卖报纸的钱投下了爱国的一票,所要做的只是等待,等待一个让日寇力有不支,灰飞烟灭的时刻。

1945年8月6、9两日,两颗原子弹在日本爆炸,日本帝国在冲天的火焰中走向了穷途末路。一周后,天皇宣布投降,抗战胜利了。

香港暗无天日的“三年零八个月”也终于结束,市民们憋着一口气喜气洋洋地走上街头欢庆。

他们都还记得,十年前那部电影《火烧阿房宫》的最后一个镜头,是秦始皇死后,他榨取民脂民膏精心修建的阿房宫被付之一炬,秦帝国也在冲天的火焰中土崩瓦解。

真是一个绝妙的隐喻。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64