他乡 | 留澳中国学生:疫情下的集体围城

有一次,睡到天黑了,不知道几点,金民良听到门外有人离得很近在窃窃私语。

一个人说,「好像四五天没见他出来上厕所了。」另一个人问,「要不要去敲敲他的房门?我好怕他在里面出事。得了新冠悄悄发烧死掉怎么办?」金民良躺在床上睡得迷迷糊糊,感到两个人扒在他房门缝隙那里小声喊了喊他,他没回应。

过会儿,外面重新又变得冷清。

冬季的窗外,学校附近的出租屋一条街人烟稀少。一扇扇小窗户后面,有人抑郁进了急诊,有人与死神擦肩而过,有人守在八平米的房间里蜗居,有人失业后在寄人篱下中挣扎……

——这是澳大利亚因疫情封锁国境的第540天。

文 | oko黄

20岁,独居,抑郁,

一个人进了急诊

「每天都会重复做同一件事,好压抑,活着好没意思。」

这句话,每天早上醒来,都会准时出现在伍芳的脑袋里。

她向别人形容自己的生活,就是重复掀被子起床,重复刷牙,重复看着镜子里自己的脸,重复上网课写作业,重复面对着寂静的屋子。

伍芳住悉尼市中心的公寓,过去这儿灯火通明,街市繁华,6月悉尼封城后,车流量锐减,没人出门,有些店铺悄无声息地倒闭了,一片萧条。

(伍芳拍摄,公寓楼下的悉尼市场城)

伍芳也是,封城起到现在都没怎么出过门。2020年3月20日,澳大利亚东部夏令时晚上9点起,澳洲国境被封锁,至今仍未开放。她和一些朋友选择留了下来,继续学业。

然而时至今日,疫情在澳洲持续恶化,朋友们都陆续回了自己国家,学校安排的幼师专业的实习也停了,伍芳只能闷头在家里赶作业或者看剧。

「实习之后发现,好像我的人生也不会有很大变化。我的未来会有什么改变呢?我之前一直以为人生是一个阶段一个阶段的,过了一个阶段就可以放松,可是不是,你只是会去忙别的事情。」伍芳说。

学习就像一座大山,伍芳跨不过去,而跨不过去的每一天,都使她焦虑。仿佛有一种先天的罪过始终缠绕着她,看剧也只是逃避学习的一种方式,看久了,负罪感会更重,「做什么都是错的,就算在放假,就算作业还有几十天才交,但休息一会儿也都是罪。」

在租住的公寓隔离的日子里,伍芳基本上离不开她的书桌。

书桌上摆着作业、笔记本、以及她几乎每周都要吃上几片的扑热息痛。这个装满白色药片的小绿盒必须摆在随手够到的地方。可是即便是就水吞了药,她的持续性头疼还是止不住。

「头疼到炸开。」伍芳形容,「对着电脑屏幕写作业,真的写到很多次崩溃。这种蹲监狱的感觉,现在和我如影随形。」

(伍芳拍摄,她的白色小书桌)

朝着沉默的家具和稍显空荡的屋子,伍芳可以几天不开口说话。

「找不到人讲话。」她解释。

男朋友是悉尼大学的住校生,就在隔壁那条街,但两个人还是很少见面,只在微信上聊一些家常。和男朋友也没有话说,说来说去都是重复的那几句:「你吃了吗?吃的什么?在上课吗?作业多吗?」拉些家常,从来不会谈论自己。如果男朋友超过半个小时不回复消息,伍芳就会开始紧张,生怕自己做错了什么,一天下来如果还不回复,就会忍不住打个电话过去问。

糟糕的状态随着疫情一直延续下去。

伍芳开始整夜整夜睡不着觉,夜里心脏跳很快的“砰砰砰”声在耳边清晰异常,她担心学业,担心疫情会变得更严重,担心不开国门无法放心回家。

2021年年初,伍芳决定去看心理医生。她上网随便搜了一个附近的医院,打车过去做了问卷调查后,医生说:「你有重度焦虑加轻度抑郁,你要检查一下身体。」于是抽了血化了验,只是普通的贫血,体内缺一些微量元素。输了些铁剂,伍芳就逃走了。

没想到两天后,伍芳就被送进了急诊室。

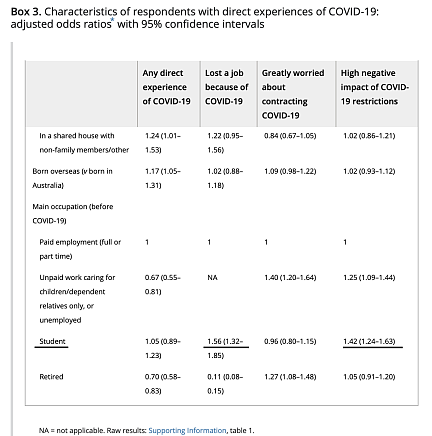

《澳大利亚医学杂志》2020年展开的一项全国性调查显示,疫情爆发后,「学生」更容易因为新冠病毒出现负面的心理状态,「独居者」则更容易抑郁和焦虑。

(来源见文尾)

进急诊的那天晚上,伍芳向往常一样闷闷不乐。最初只是头疼,后来忽然就浑身都疼,开始发烧,喘不过来气。伍芳摸着胸膛,心在里面跳得无比快 。晚上快十一点的时候,她套了件大衣,自己摸索着下了楼,楼底下没什么人。她打开谷歌地图随便找了一家仍旧营业的医院,打了个车过去。

到医院的时候,候诊区有不少人在。伍芳以为自己是普通感冒,结果医生让她躺上了急诊移动床,电视上跑救护车的那种医护人员来给她测心率,心率测出来到了一百六十多。伍芳悄悄抬眼看医生,医生脸色挺难看。红区黄区负责不同的症状,伍芳被医护人员推到了红区,红区共六张床位,但只有她一个人。

四个护士围过来,给伍芳做检查,尿检,拍片子,抽血,又做了新冠检测。不停地有生理盐水被打进来。因为新冠,男朋友不能陪同着过来,伍芳一个人躺在异国冰冷的移动病床上,心里慌乱害怕得想流泪。「从来没有面对过这种场面,我以为自己快不行了,是不是得了绝症。」

化验结果出来得很慢,伍芳催了催,护士看上去有点不耐烦。她就不催了。

红区很黑,一开始检查时候的灯被关上了,医生让伍芳在这里躺着休息。值班室微弱的蓝光,混着急诊室的黄光,透过门缝照了进来。伍芳就着这一点点光,半梦半醒熬到了早上。到了早上,一直过高的心率才渐渐平复。

医院外,悉尼的一切都醒了,完全没有昨天半夜令人惊惶的模样。伍芳不敢把这件事告诉国内的爸爸妈妈,只是后来偶尔的一次电话聊天,用稀松平常的口吻提及,并立刻解释:「其实啥事也没有,我就是缺铁。」妈妈叹了口气,说:「你要把身体照顾好,记得自己去吃点好的。」

伍芳满口应下。

但妈妈不知道,伍芳去超市买袋3公斤的米可以吃大半年。打开冰箱,里面只有牛奶、一些调味酱,连鸡蛋都很少才会出现。家里没有什么烟火气,一天到晚环顾四周都冷冷清清的。「一个人做饭提不起兴致,最多做做蛋炒饭,或者泡泡方便面。疫情每日新增破千后,我连外卖都很少点。」伍芳说。用来奖励自己,哄自己开心的方式是吃上一袋乐事原味薯片。

那是她在书桌面前为数不多的快乐一刻。

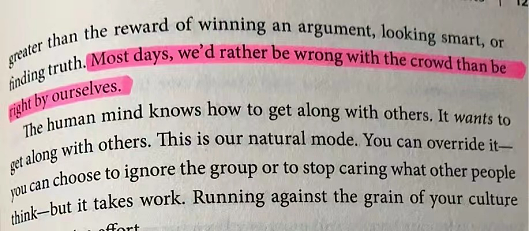

近来,伍芳的书桌上摆了一本新书,《atomic habits》,中文名译作《原子习惯》。是她偏爱的心理学类书籍。这个说起话来细声细语的北京小姑娘,自学心理学的初衷是学习探知别人的感受,了解怎么安慰别人。书里面有一句话她很喜欢,大概意思是,「大多数日子里,我们宁愿跟着人群做错的事情,也不愿意靠自己去做对」。

(伍芳拍摄,她做了标记的书)

她把这句话用醒目的颜色标注了出来。深夜的时候发了条配字「emo了」的朋友圈。

23岁,约莫540天的八平米围城

在八平米的房间内,握着网球拍反复朝空气挥动,成为了金民良为数不多的娱乐活动。

二十多天没有出过公寓门,几乎不开窗,金民良房间内硬生生闷出了一股汗馊味。

他小小地抿了口杯子里的冷水,拉开房门出去上厕所,顺手把床底下已经发霉腐烂的西红柿和过期吐司拎了出去,扔在厨房,打算下次出公寓门的时候倒掉。

房门口摆了金民良仅有的两双鞋,一双白色运动跑鞋,一双黄皮人字拖。鞋旁边是他用来煮饭的电饭煲,地面满是煮饭时候铺出来的白色米汤,已经干了。他闻到一股浓郁的馊味,瞟了一眼,发现锅盖是开着的,两天前剩下来的米还在锅里。黑色的小飞虫三三两两黏在饭上。

这个狭小的房间,一张床,一个简陋的柜子,一张小小的书桌,是金民良在澳洲留学近两年的时间里,唯一拥有的东西。

如何生活在一片陌生大地上八平米的「牢笼」里,成了金民良540天里日日夜夜的课题。

(由书房改造成的金民良房间)

武汉疫情爆发的时候,金民良前脚才刚到悉尼。

为了攻读金融数学方向的研究生,他一个人飞来了南半球。从那时起,一直到毕业,他去悉尼市中心的次数屈指可数,最后一次去,是2019年的12月份,那天是平安夜,所有的街灯都点亮了。

金民良和新结识的朋友们去市中心看「南半球最大的圣诞树」,这棵五光十色的巨型树有近二十米高,在马丁广场气阔地耸立着,树上挂了很多金色铃铛、水晶圆球和礼物。

有合唱团在远处唱圣诞颂歌,歌声隐隐传过来。有个朋友在街边买了顶会发光的圣诞帽,5刀,每个人轮流着戴过来,沾沾喜气。没法回国过年,就蹭蹭别人的。

几个朋友互相拉扯着,轮到金民良戴的时候,他仰头站在树底下咧嘴笑了。

(金民良那晚拍的圣诞树)

他和朋友们结伴路过了海德公园,路过了金碧辉煌的圣玛丽大教堂。文艺复兴时期的艺术作品以灯光形式投射到了整座教堂身上,蓝莹莹的塔顶,金灿灿的钟,整座教堂就是一幅流光飞舞的百年前的壁画。教堂的唱诗班手捧蜡烛在台阶上唱着颂歌。金民良听着歌,往里头瞧了一眼,心里想,以后一定要和大家伙儿进去看看。

没有想到,这一眼是他看到圣玛丽大教堂的最后一眼,大家伙儿也只剩下了他一个。身边的朋友一个个地因为疫情失散了,有的回国,有的居家隔离不出门。那个大家一起戴闪光圣诞帽的热闹非凡的晚上,终究成为了金民良记忆里最美好的留学片刻。

2021年,一项针对悉尼与墨尔本私人租赁展开的调查表明,澳大利亚国际学生住房危机持续存在着,留学生在租房时容易遭遇一系列困境,如住宿与广告不同;支付不存在的住宿费用;房东未经居住者同意将新租户搬入住宿;租金意外上涨;非法驱逐;侵犯租户隐私等等。

金民良虽然只租住了两年的房子,搬过三次家,却把前四种困境都体验了一遍。

而在疫情的驱使下,金民良又陷入了一种全新的困境。

2021年6月,悉尼疫情再次爆发,进入紧急封城状态。为了避免和同租的另外三个留学生碰面,金民良都尽量少喝水,每天只用从国内带来的塑料杯,等房门外面没有任何动静了,去厨房蹑手蹑脚灌满,从早慢慢咪到晚。金融数学课上布置的作业多了,他就在房间里昏天黑地地通宵达旦写作业,往往闷头写到隔天下午三点,饿得胃痛,只能勉强出房门,绕过客厅,去共用的厕所冲把澡倒头就睡。

金民良租住的房间原本是间书房,一张床,一个简陋的柜子,一张小小的书桌,是他从2020年2月澳洲爆发疫情之后,唯一拥有的东西。房门是一扇简易的推拉门,不能上锁,这间挤满四个互不相识留学生的小公寓里,谁都能随时拉开他的门。即便门用力关到头,还是会留出一道缝隙,只要有人坐在客厅里,就能透过门缝看到他在房间里做什么。

有一次,睡到天黑了,不知道几点,金民良听到门外有人离得很近在窃窃私语。一个人问,「他多久没出来了?」一个人说,「我不知道,好像四五天没见他出来上厕所了。」第一个人又问,「要不要去敲敲他的房门?我好怕他在里面出事。得了新冠悄悄发烧死掉怎么办?」他躺在床上睡得迷迷糊糊,感到两个人扒在他房门缝隙那里小声喊了喊他,他没回应,过会儿外面重新又变得冷清。

还是不要回应来得好。

说是舍友,其实相当于陌生人,即便共用一间厕所,一天下来也基本见不到房子里的其他人。大家都默契地避开彼此,以免增加传染新冠的危险。每天上着网课,认不熟同学的脸,谈不上交情,做不了朋友。每隔二十多天下一趟楼,戴好口罩和手套,去Coles买大米和鸡蛋,几块大肉,土豆和白菜,因为可以放很久。买得最多的当然还是最普通实惠的面包。3刀的土耳其面包卷,或者2刀的软圆面包,一袋里面好几个,摆在桌上,中午吃几个,晚上吃几个,就着水咽下去。奢侈点就买3.5刀的芝士培根卷,一袋4个,他一天就能吃完,面包上面有冷掉的芝士,还有培根碎,就算干巴巴的变硬了,还是很香。

2021年7月27日晚9时56分,金民良租住的公寓楼下有所华超被爆出现了确诊。当晚10时11分,四人舍友群炸了。

因为住在金民良隔壁的同校小伙子严逸,就在楼下那家华超打工。

严逸在微信群内发消息说:「我明天就去做核酸检测,我会自己给自己消毒。」群内一时无人回复,大家都感到了迎面袭来的恐慌,没有人接茬。过了会儿,严逸又说:「这样吧,接下来两个星期,不要同步出现在公共区域,我出现过后,会喷酒精消毒。毕竟还没有检测,对大家负责一点。」

公寓隔音效果不是很好,那晚金民良听见隔壁严逸断断续续地打了一晚上电话。住在主卧的留学生在看到群消息后,立刻乒铃乓啷收拾了衣物,连夜提了小行李箱去了恋人家「避难」。那是有地方去的,金民良没有地方去,只好缩在房间里。金民良也不敢出房间门,十分小心谨慎,去使用公寓里的公共厕所都戴着口罩。

接下来的两天里,严逸都躲在房间里不出来,不使用厨房和沙发,只在自己的房间里吃过去留下的余粮。「我担心其他舍友害怕我,觉得我是个威胁。所以第一时间就在群里通知大家我的情况了,反正我把能做的都做了。」严逸说,「如果只有我一个人,我倒还好,但是有舍友,我心里压力挺重的。」

严逸没有车,没有办法像在华超工作的其他人一样,开车去附近只提供drive thru的检测点。他只好乘坐公交车,戴好口罩手套去了一个远一点的地方。7月29日下午4时32分,严逸收到了检测为阴性的短信,大大松了口气,立刻在舍友群里说:「有结果了,我没事,大家可以放心一点了。」

至此,所有人紧绷的神经才放松下来。在此之前金民良没有想过,即便是乖乖上网课不出门,还能差点与可致死的delta病毒同住一个屋檐下。

这种环境下,金民良的八平米立锥之地上,连崩溃都悄无声息地发生并迅速收尾。

崩溃的时候,金民良就在屋子里戴上耳机听摇滚。从Beyond,到林肯公园,到万青。这里太安静,他必须要听强烈躁动的摇滚,心里才可以平静下来。

听得最多的是《杀死那个石家庄人》。他不是石家庄人,但他去过这个离他家蛮近的城市,他对这座城市最直观的感受是,2013年的冬天,他一下火车,根本什么都看不清,霾里能见度特别低。他一听这首歌,就想起歌里唱的生产供应全河北省青霉素的云峰制药厂;就想起90年代北方国企掀起的那阵下岗潮和家里的爸妈;就想起2013年一下火车那阵儿大雾。他听着这歌,重复地活,重复地厌倦,每天过着一样的日子,睁开眼就是四面墙壁紧紧拢着他。

金民良觉得那场大雾还在他心里弥散。

2021年8月20日,大雾凝聚在一块儿变成了天上的云。金民良结束了学业,坐在回国的飞机上,两年前来悉尼的时候是晚上,窗外是无边的黑色。今天是白天,景色一览无余,他盯着窗外发了很长时间的呆。

真是秋水共长天一色。也不完全是一个颜色,浅蓝色的海,深蓝色的天际线,面对澳洲留给他的最后一幕,他找不到什么形容词来描述,只觉得是很好看的。想起前几天舍友撞见他收拾行李,问他有没有遗憾,他心里轻轻掠过一阵阴影似的雾,回答说:「总之我在这里的日子结束了。我要开始一段新的人生旅程了,总不能老彷徨或者那个“直竹”是吧,那两个字还挺难写的,或者叫什么“踌躇”是吧,哎呀,我现在这个语文真的是越来越臭了。」

他想到这个,一个人傻傻笑了一会儿,打开手机把过去的个签「重金属摇滚爱好者」给删了,把朋友圈封面换成了眼前的云。

(金民良的朋友圈封面图)

像陌生人又像亲人,但其实无甚交集的舍友,在金民良临走前的清晨给他留了一封信,静悄悄地躺在客厅桌子上。信封是用一张A4纸亲手折的,边缘歪歪扭扭,有点拙劣。他知道这很正常,疫情过于严重,没人敢出门买信封。封面写着几个隽秀的字,「重金属王子亲启」。

他一直到飞机上才鼓起勇气打开,信的结尾写着:「但是没有关系,我们相识的目的并不是为了重逢。感恩你给我的陪伴,在最煎熬的2020,在1207」。

金民良的眼眶有些烫。

飞机飞过了南太平洋。窗外的云很白,一朵一朵的。遥远的大地还是一副陌生的样子,说来好笑,他在澳洲留学的两年甚至没见过袋鼠,回忆起来,几乎只有八平米压抑的小房间。

但是没有关系————或许,他已在围城内留下了什么。

25岁,寄人篱下,

失业,工签快到期

蒋瑞戴着两层口罩和面罩,拎着小推车,在Hurstville老街上的肉铺和蔬果店间飞快地窜来窜去。每沉默地买完一项,他就在手机备忘录里打一个勾。

自从表姑在2021年7月7日做完肿瘤摘除手术后,这是他每周的必做事项之一。

「就是一个人买菜蛮孤独的,就一句话不说,买完就走。」有阵子,蒋瑞跑遍街上的每家肉铺都买不到老鸽子,他急得冒汗,老板送了一大袋子鸡骨头给他,同他说可以煲汤。他道谢,接过袋子,回去给放了些大白菜和老豆腐进去,给卧床养病的表姑熬了一锅汤下面。

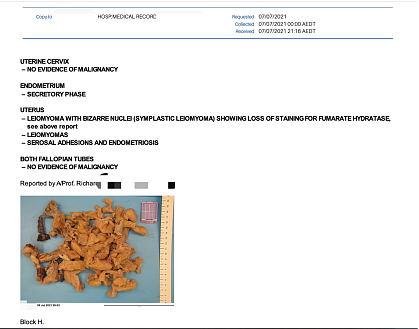

表姑子宫上生了三个肿瘤,其中一个直径长达1.9厘米,已经突进子宫内膜壁里。7月7日做手术前,她的小肚子已经奇怪地凸了起来,偶尔尿失禁,小腹疼痛,以至不得不立刻动手术。悉尼的疫情逐渐严峻,医院不让人陪同,蒋瑞看她一个人拿着换洗衣物进了院,心里有些泛酸。

但大环境下,谁都帮不了谁,有些难关只能自己过。

蒋瑞眼前的难关似乎更为棘手。

「我没有钱再去上学了,可能这一次我是真的要滚蛋了。」蒋瑞讲。他的工签只剩大半年到期,但之前实习完转正的华人会计事务所已经在疫情后裁员倒闭,雇主担保这条路破灭了。另一边,艰难凑够分数后的技术移民邀请也久久没有消息。技术移民邀请,可能明天会来,也可能永远不会。原本plan A和plan B两手抓的蒋瑞,因为突发的新冠傻了眼,留澳梦在严峻的疫情下岌岌可危。

「我现在失业,没有收入,每天就呆在家里,照顾我表姑。」他说,「我想来想去,好像只能再去上一次学,然后再拿个工签,这个听上去是不是有点荒唐?」

蒋瑞自己讲着讲着觉得有些好笑,国内普通一本毕业后,花了父母许多积蓄来澳洲读完会计方向研究生,好不容易熬到可以工作自立,老家的亲戚正等着他扬眉吐气,一切却忽然成了梦幻泡影。之前同乡下的爷爷奶奶视频,爷爷操一口老家的方言,笑问他过得好不好,回不回去过年。蒋瑞当时已经失业,但暂时瞒着家人没讲。他一边答挺好的,一边想起之前妈妈同他说,爷爷逢人便吹牛说孙子在外留学,以后挣大钱。老人家提起他就笑得红光满面,觉得骄傲。

蒋瑞心里轻轻地想,一切都落空了。

「但是我没别的路可以走了。」他自问自答,然后忽而又问,「是吧?是不是没别的路可走了?」

没人能给他肯定的答案。

蒋瑞失业在家,每天愁得不行,时常感到无力,提不起劲来做事。但表姑卧病在床,他只能先顾眼前家里的活:拖地,洗衣服,买菜,倒垃圾,换灯泡,给车报修,洗车,包括疫情后争分夺秒网上预定疫苗,开一两个小时的车送表姑和她女儿去奥林匹克公园接种疫苗。8月份的时候,澳洲疫苗紧缺,限制多,拿着临时签证的人很难预定到,蒋瑞不停地刷各大接种点网站,硬生生把表姑和她女儿刷到了8月末,而自己则往后排。

「如果今天没怎么干活,我这一天内走路就都会蹑手蹑脚的,晚上吃饭也不敢夹其他不在面前的菜。就是觉得自己挺没资格的。」蒋瑞心思细腻,知道这样的感觉就是寄人篱下,但也知道这不怪谁,如同春夏秋冬要轮回一样,只是无法避免。

这样的模式持续运转下来,如今的蒋瑞已经习惯每天晚上11点左右,大家都洗漱完毕后,他去小小的洗衣房里,把衣服分浅色深色在大塑料盆里用温水泡一泡,倒上些洗衣粉,把袖口和衣领的部分搓一搓,然后扔进洗衣机。橡胶手套用了很久,水愈烫,手抽出来的时候那股臭味就愈浓。蒋瑞每次洗完衣服,都会再去用肥皂洗手。

(蒋瑞拍摄,自己洗衣的盆)

8月末的时候,表姑已经不排污血了,就职的纺织厂一直停工,她开始下床做饭,重新接手过来家务。但蒋瑞自觉亏欠,于情于理,不能真的让表姑把家务都包揽。

「我有一次犯懒,觉得衣服可以堆几天再洗,就想着,那今天就不洗衣服了吧。结果半梦半醒的时候,忽然听到洗衣房里有水流的动静,就立刻惊醒了。是那种受了惊吓,心里有点儿害怕的惊醒。我立马爬起来冲去洗衣房,果然我表姑在那泡衣服。我就和她说,你别泡了,我来洗。然后接手过来的。」蒋瑞顿了顿,又说,「其实心里还是蛮苦的。就是,不敢松懈,你知道吗?好像达摩克利斯之剑一样,就在我头顶有一把剑。我知道没人逼我做这些,我完全可以撒手不管,但就是有这一把剑。」

然而屋漏偏逢连夜雨,表姑的子宫切片被发现有遗传性致癌基因,医生让蒋瑞同基因检测诊所联系。疫情缘故,基因检测诊所不接受病人直接上门,只可以线上预约,可是诊所的电子邮箱号太冗长复杂,穿插着各种英文符号和大小写,蒋瑞反复问,问到电话里对方不耐烦,就不敢再问了。蒋瑞不确定邮箱是否正确,硬着头皮发了医生的推荐信过去,到如今大半个月有余,仍旧没有动静。

(蒋瑞拍摄,表姑的某页子宫切片报告)

在一定程度上,因疫情失业在家,与表姑朝夕相处,使寄人篱下感发挥到了极致,这加剧了蒋瑞心中的压抑与苦闷。他很想搬出去,一个人自力更生,变得更自由自在。但是一来,疫情期间与陌生人合租更不放心,二来,没有收入。

「过去我上学,她上班,我们碰面时间很短。现在两个人都呆在家里,我一颗心就时时刻刻提着,怕自己哪里做得不够好。其实之前就说好了,工作了就搬出去,我自在,也不用继续麻烦我表姑。谁知道疫情变成这个样子啊?我之前就在带着看房子了,有一栋bondi海滩附近的老式公寓,小小的,很温馨,沙发上绕着小彩灯,是我想象过的自己的家的样子。」蒋瑞比划着那间屋子的样子,说,「结果现在没收入,我负担不起了。」

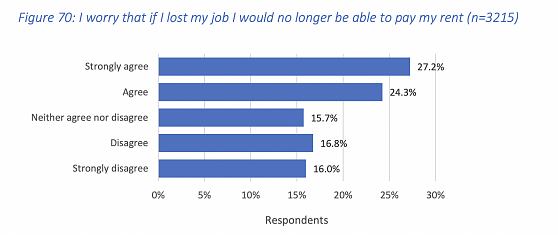

同蒋瑞一般情况的还有许多人。2020年悉尼科技大学进行的调查研究显示,51.5%的澳大利亚国际留学生表示在新冠病毒流行期间,十分担忧由于失去工作而无法支付房租。

(来源见文尾)

蒋瑞银行卡里的存蓄只有两万多澳币,是他2018年留学澳洲以来辛苦打工和工作攒下来的所有钱。

在2020年研究生毕业前,蒋瑞打过三份工。

第一份是刚来悉尼的时候被坑了,到上海老板的饭店打工,一个小时只有8刀。

经常整个餐厅里只有蒋瑞一个服务员,他一个人负责点单和前头的小厨房,只能一会儿跑去接待顾客,一会儿跑回小厨房煎生煎包,加热水壶。有时候后厨缺人手削土豆和烤鱼,他也得帮忙。一整天跑来跑去,累得不行,碰上顾客摆脸色,还得赔笑脸。中午的时候,饭馆只烧一盆大杂烩,里头全是当天用不着的做菜的材料,素的肉的都有,一锅乱炖。所有员工都只吃这一盆菜。「吃饭要抢,往往吃到后来,就剩一点残羹汤水,还有人伸筷子在汤里捞来捞去。我不想去捞,就最开始的时候,飞快地浇点汤在饭上扒了算了。」

黄昏下班的时候,蒋瑞往往饿得前胸贴后背,「我就去偷一点年糕,带回家晚上吃」。饭店有道名菜,叫桂花拉糕。后厨有个老奶奶看他勤快又可怜,看他要收工回家了,就偶尔偷偷摸摸拿个塑料盒,装几根热腾腾的拉糕给他带走。拉糕上蜜般的桂花碎同饭店外那抹落日余晖一样,金灿灿的。

找到第二份工的时候,蒋瑞就把餐厅服务员的工给辞了。他小心地把钱存进银行,又小心地拿出一笔,给国内的妈妈买了一支粉色的电动牙刷。这支牙刷现在妈妈还在用。

蒋瑞去了一家回国礼品店,负责打包盒子。他从早上九点,一直干活干到六点。那会儿是冬天,天黑得早,他走出店门的时候天几乎黑了。等他骑自行车骑到家,整个人已经累得抬不动手脚。家里表姑她们已经用过餐了,桌上有时候会摆着一盘留给他的饭,两三个菜给浇在了上面。有的时候没有,他就躲房间里干啃吐司,涂点冰箱里的花生酱。

2020年初疫情刚在澳洲席卷而起的时候,蒋瑞正在干他的第三份工,自己申请了微信小号在朋友圈做代购,专门代些冷门的,比如袋鼠精和痔疮膏,本来干得挺有气色,因为疫情下国际物流的不断缩紧,也停了。

至此,他感觉这是他的人生节点,自己的「人生不断走下坡路,一手好牌被搅和得稀烂」。

接下来的事蒋瑞不愿多回顾,「费尽心思进了会计事务所,抢着活干,讨好领导和同事,不就是为了一个雇主担保的可能么?」结果所有的努力都随着公司在2021年的倒闭而付诸东流,而「浪费掉的时间就是真的浪费了」,工作签只剩一年不到,达不到进许多公司的硬性门槛。令蒋瑞雪上加霜的,是疫情下整个国际大环境的恶化。“澳洲189技术移民的冬天”并非浪得虚名,会计专业在疫情爆发后的移民邀请几乎为0。

「蛮好笑的,我感觉我是最倒霉的那一批留学生,正巧赶上疫情最严峻的时候,毕业即失业。」

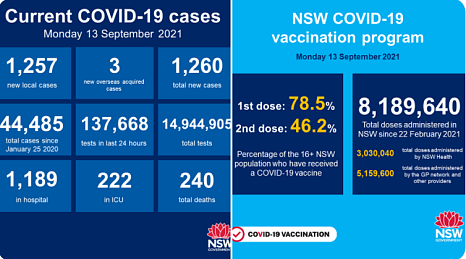

2021年9月13日,据新州政府发布,疫情增长人数已达单日1260。自从会计事务所倒闭后,这是蒋瑞失业在家的第三个月。

(NSW HEALTH官方账号发布)

他没有收入,又要源源不断地产生生活开销,于是上网搜索怎么申请到政府派发的补助金。因为不是公民和永居的身份,为了拿到CRN这个必要的号码,蒋瑞只能打电话,等接通等了三个小时,转接了好几个电话专员,还是没有解决。蒋瑞只好第二天再打。

查领补助金的攻略的时候,蒋瑞发现网页上有许多嘲讽留学生的声音,有一位老移民说:「留学生好好学习才是啊,这种还是不赚为好。」因为刚从留学生的身份脱离出来没多久,蒋瑞有股感同身受的气愤,他评论说:「请问留学生他们条件都符合,为什么不可以领取补助?」没过几分钟,有其他人回复:「不受人待见。」

蒋瑞不明白这样的歧视从何而来。他自己是从留学生过来的,曾经有次在海德公园里遇到过种族歧视的流浪汉,对方朝他大喊,让他滚回中国去。他感到很难受,「其实留学生不光被local歧视,有部分老移民也是看不起(我们)的。」

疫情的突进使蒋瑞头一次认识到了这一点。他发现在这片大地上,针对他这样未毕业、或刚毕业的留学生群体,其实潜在的歧视四处遍布。他说:「同样是同胞,也许是对我们有误解。包括国内流行的留学镀金、留学鄙视链的说法,我自己感觉误解太多了。」可是是什么样的因素导致的误解,如何解开,蒋瑞不得而知。

在沉闷的隔离时期,蒋瑞经常焦虑地发私信询问不同的中介,问自己拿到技术移民邀请的概率。中介的回答都大同小异:「不好预测,只能等。」

但日子一天一天的过去,移民局迟迟没有消息,工作签的期限越来越短,倒计时让人触目惊心。蒋瑞已经在考虑其他的出路,包括再去读一个研究生再续工签,然而这一条路上又有多少艰难险阻,又需要他怎样披荆斩棘,没有任何人清楚。

(蒋瑞拍摄,在清迈居住的老旧小区前)

蒋瑞回想起来澳洲读研的最后一个学期,迫于形势而独自飞去泰国隔离十四天,曲线返澳。

他一个人在清迈的偏远乡村地区,找了个老式的小区暂住。洗衣机很脏,一打开一团黑影猛地冲出来,全是个头很大的野蚊子。天很热,他把手洗的衣服晾出去后,去门口的小吃摊上买了草莓冰沙。冰沙装在一个小透明塑料杯里,上面挤满廉价的、红红绿绿的甜汁。蒋瑞拿了个勺子,在衣服上擦擦,尝了一口,齁甜。

蒋瑞在清迈的破屋里焦虑地呆了十四天,直到返澳的飞机落地,走过悉尼海关而没有被遣返,他的心才终于落下来。如今,那段惶惶不可终日的颠沛时日已经过去一年多,可相似的不安感又缘由疫情而重新回到了他身上。

这样的日子不知何时是个头,蒋瑞觉得心头对于命运的那份不安已经积重难返。当被问及为什么留学,为什么非要留在澳洲,蒋瑞回道:

「我也不知道。我就是想有个更好的未来。」

(注:文中受访者应要求皆为化名)

来源

Fisher, J. R., Tran, T. D., Hammarberg, K., Sastry, J., Nguyen, H., Rowe, H., ... & Kirkman, M. (2020). Mental health of people in Australia in the first month of COVID‐19 restrictions: a national survey. Medical journal of Australia, 213(10), 458-464.

Morris, A., Wilson, S., Mitchell, E., Ramia, G., & Hastings, C. (2021). International students struggling in the private rental sector in Australia prior to and during the pandemic. Housing Studies, 1-22.

Morris, A., Hastings, C., Wilson, S., Mitchell, E., & Ramia, G. (2020). The experience of international students before and during COVID-19: Housing, work, study and wellbeing. University of Technology Sydney: Institute for Public Policy and Governance.

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64